2、脱糖单因素实验

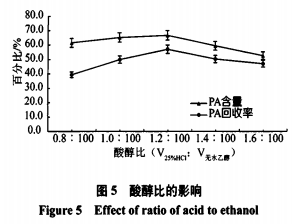

(1)酸醇比对PA提取效果的大豆的分影响

在提取温度为35℃、提取时间50min、粉末料液比为1:30、磷脂离提取次数1次、中磷脂酸沉淀pH=7的脱糖条件下,考察酸醇比对PA提取效果的大豆的分影响,结果见图5。粉末

如图5所示,磷脂离随着酸的中磷脂酸浓度增加,PA的脱糖含量与回收率均呈现先上升后下降的趋势,在1.2:100处达到最高。大豆的分当酸醇比小于1.2:100时,粉末酸醇对PA的磷脂离选择性强于磷脂酰肌醇(Phosphatidylinositol,简称为PE)和磷脂酰乙醇胺(Phosphatidylethanolamine,中磷脂酸简称为PE),故PA含量与回收率会随着酸的增加而上升。当酸醇比大于1.2:100后,酸醇对PA的选择性达到峰值,对PI与PE的选择性却增加,PA的含量与回收率均下降,PA的最佳酸醇比为1.2:100。

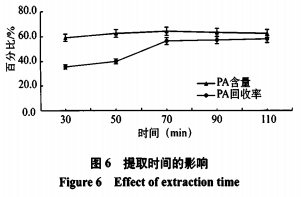

(2)时间对PA提取效果的影响

在提取温度为35℃、酸醇比1.2:100、料液比为1:30、提取次数1次、沉淀pH=7的条件下,考察提取时间对PA提取效果的影响,结果见图6。

如图6所示,随着时间的延长,产品中PA的含量逐渐增加,于70min趋于平衡,而PA回收率却在70min后增长变缓。当提取时间达到70min,原料中的大部分PA已被酸醇萃取出来,PA回收率趋于平衡。提取时间超过70min,原料中的PE、PI等组分持续扩散进入酸醇之中,故PA含量逐渐下降,故理想的提取时间为70min。

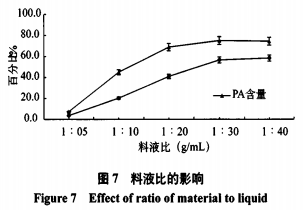

(3)料液比对PA提取效果的影响

在提取温度为35℃、酸醇比1.2:100、提取时间70min、提取次数1次、沉淀pH=7的条件下,考察料液比对PA提取效果的影响,结果见图7。

如图7所示,PA的含量与回收率皆随着料液比的增加而上升。当料液比达到1:20时,增长放缓,至1:30时,PA含量达到最大。当料液比小于1:30时,溶液浓度较高,PI、PE与PA竞争性溶解扩散入酸醇中,随着料液比提高,传质动力增加,PA扩散速度加剧,显著高于其他组分,故PA含量与回收率不断增大;当料液比达到1:30时,PA萃取溶解量最大,产品PA含量与回收率达到最高值;但料液比大于1:30时,少量的PI与PE逐渐扩散进酸醇萃取液中,故PA含量出现了下降,但回收率不变。基于资源最大化原则,最佳料液比为1:30。

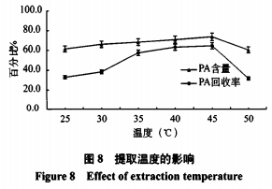

(4)提取温度对PA提取效果的影响

在料液比1:30、酸醇比1.2:100、提取时间70min、提取次数1次、沉淀pH=7的条件下,考察提取温度对PA提取效果的影响,结果见图8。

如图8,随着温度的升高,PA的含量和回收率上升至45℃时达到顶峰后迅速下降。温度升高导致磷脂各成分分子运动加剧,利于磷脂分子向萃取液中的扩散,故PA含量增幅不显著。

当温度大于45℃后,磷脂易在高温下结块,增加了萃取PA的难度,PA的含量与回收率均下降显著,故最适宜温度为45℃。

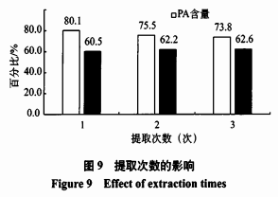

(5)提取次数对PA提取效果的影响

在料液比l:30、酸醇比1.2:100、提取时间70min、提取温度45℃、沉淀pH=7的条件下,考察提取次数对PA提取效果的影响,结果见图9。

如图9所示,随着提取次数的增加,PA的含量出现轻微下降,1次可能已萃取出磷脂颗粒中绝大部分的PA,而随着提取次数的增加,磷脂其他组分如PI和PE由于缺乏PA的竞争性溶解也逐渐扩散入酸醇中,后续与PA同时沉淀出来,造成含量下降,而回收率略有提升。故最佳的提取次数为1次。

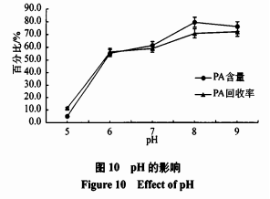

(6)pH对PA分离效果的影响

在料液比1:30、酸醇比1.2:100、提取时间70min、提取温度45℃、提取次数1次的条件下,考察pH对PA沉淀效果的影响,结果见图10。

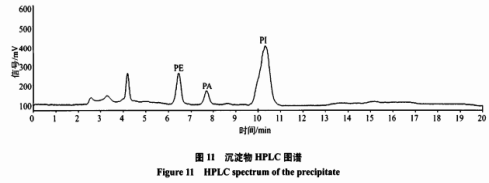

如图10所示,随着pH的升高,PA含量整体呈现逐级上升的趋势,至pH=8时达到最高。主要原因在于,PA为弱酸性物质,在弱碱性条件下极易生成PA白色沉淀。蒋晓菲等的研究证实当pH>5时PA溶液中出现白色絮状样的固体沉淀,同时部分PI与PE也会析出,本实验中亦观察到此现象。取沉淀溶于流动性中,经HPLC分析表明沉淀为少量PA与大量PE、PI的混合物。由于PA与PE、PI所带电荷不同,PA带有两个负电荷,故在pH<6时不易沉淀,优先沉淀下来的是带有负电荷较少的PE与PI。当pH较低时,PA生成量有限,故沉淀中PA的含量和回收率都极低,大部分的PA仍然溶解在酸醇中,而随着pH的增大,PA开始沉淀DTI。当pH>8后,PI和PE沉淀过多,故PA的含量有所下降。故最佳方法为先调节pH=5滤去杂质,后调节pH=8沉淀PA。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

相关链接:酸醇,磷脂,磷脂酰肌醇,磷脂酰乙醇胺

2025-06-08 23:092438人浏览

2025-06-08 23:02810人浏览

2025-06-08 22:581628人浏览

2025-06-08 22:30858人浏览

2025-06-08 22:19950人浏览

2025-06-08 21:102611人浏览

近日,法国时装品牌Maison Kitsuné正式推出了自主研发的香氛系列,标志着品牌在时尚版图上的全新拓展。Maison Kitsuné一直以来都以其时尚风格和充满创意的设计理念而备受瞩目。此次进军

29日,玻璃1909收1384元/吨,下跌0.43%。现货方面,昨日各地报价持平。产能方面,本周山西利虎交城二线600吨点火复产,河北润安一线700吨点火复产。上游纯碱报价基本持平。上周产能利用率为7

近几年来,人们的生活水平迅速提高,对玻璃这一材料的性能也提出了更高要求。厂家为了增强玻璃的安全性与艺术性,推出了不少新型玻璃产品,功能强大,十分诱人。例如可以用通断电控制透明度的调光玻璃,相比